発掘最前線2023年

第23週(10月30日~10月31日)

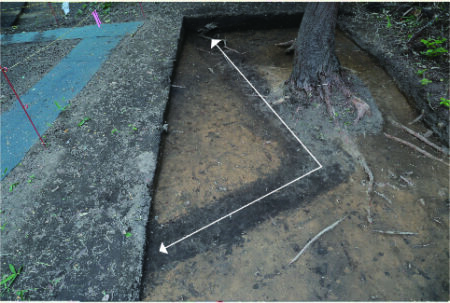

遺構保護のため養生をしています。

|

遺構養生の様子 |

発掘調査終了後、調査を実施した遺構を養生するために砂や土のうで養生したうえで、掘削した土を覆い被せます。 発掘調査最前線2023は今回で終了します。今年度の発掘調査の成果については、令和6年に開催予定の「さんまる速報展」や「遺跡報告会」で報告する予定です。 |

第22週(10月23日~10月27日)

5トレンチの調査を終了しました。

|

竪穴建物跡とフラスコ状土坑調査終了状況 (白線:竪穴建物跡範囲 黄色線:フラスコ状土坑範囲)

上写真赤線部分の拡大 (赤線を境に土色が異なっている様子) (画像クリックで写真拡大) |

5トレンチでは縄文時代晩期の竪穴建物跡がみつかっています。竪穴建物内からは縄文時代晩期の土器や石器が出土しており、これらは建物が使われなくなった後に廃棄されたものと考えられます。 竪穴建物跡の西側に隣接してフラスコ状土坑もみつかりました。竪穴建物跡とフラスコ状土坑が重複して、土の胎生期状況からフラスコ状土坑が竪穴建物跡よりも後に掘り込まれていることがわかりました。今後は出土遺物や遺構で確認された炭化物を用いて自然科学分析を実施し、遺構の詳細な時期を調べていきます。 |

第21週(10月16日~10月20日)

1トレンチの調査を終了しました。

|

1トレンチ SI-1調査終了状況

クリの種実出土状況 (画像クリックで写真拡大) |

1トレンチでは平成6年度の試掘調査で一部が確認されていた縄文時代中期中葉~後葉(5,000~4,400年前頃)と考えられる竪穴建物跡が確認されています。 今回の調査では、硬化した床面を検出した他、床面付近からクリの種実が出土しました。竪穴建物跡からはこの他にも、炭化物が確認されており、今後は年代測定等の自然科学分析を実施していく予定です。 |

第20週(10月10日~10月13日)

4トレンチの調査を終了しました。

|

遺物出土状況1

遺物出土状況2 (画像クリックで写真拡大) |

今年度の調査で最も東側に設定した4トレンチの調査を終了しました。4トレンチは「南の谷」に向かって緩やかに下る斜面地で、調査によって縄文時代も同様の地形をしていることがわかりました。このような地形には縄文時代の人々が竪穴建物や貯蔵穴等をつくることが多く、昨年度に調査した谷を挟んだ北側では同様な地形に縄文時代中期中葉~後葉(4,900~4,400年前頃)の竪穴建物跡が3棟みつかっています。 今年度の調査では、4トレンチにおいて縄文時代の施設はみつかりませんでしたが、縄文時代後期前葉(4,000年前頃)の土器が多く出土しました。これまでの調査でも、南地区では縄文時代後期以降の遺構や遺物が多くみつかっています。4トレンチの調査によって、縄文時代後期以降の土地利用の一端がわかりました。 |

第19週(10月2日~10月6日)

1トレンチの竪穴建物跡で重複関係の調査を開始しました。

|

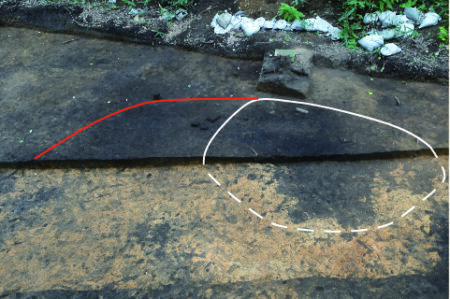

黒色土が検出されている範囲 (画像クリックで写真拡大) |

今年度の調査でもっとも西側のトレンチ1で発見された縄文時代中期中期後葉以前(4,600年前頃)の竪穴建物跡(SI-1)の調査を開始を開始しました。 写真の白線部分には黒色土が堆積しており、破線部分の内側に踏みしめられて硬くなった床面が検出されています。この他に、隣接して北側(写真左赤線部分)黒色土が確認されました。 この状況からは、自然に窪んだ地形に黒色土が堆積したか、SI-1に重なるように別の建物がつくられていた状況等が考えられます。 今後は土の堆積状況を調べるために、一部を掘り下げ、この黒色土がどのように堆積したものか調べて建物が複数建てられたのかを検証します。にも第48次調査では、南地区でみつかった遺構の東側への分布状況について確認を進めています。 |

第18週(9月25日~9月29日)

竪穴建物跡から焼土が検出されました。

|

焼土の検出状況 (画像クリックで写真拡大) |

5トレンチ内でみつかった縄文時代晩期の竪穴建物跡内から、被熱した土である焼土がみつかりました。 縄文時代の建物跡からは、熱を受けて赤く変色した土がしばしばみつかります。それらは炉として使われたと考えられ、床面で火を焚いた「地床炉」や、焼土の周りを石で囲んだ「石囲い炉」、土器の破片で囲んだ「土器片囲い炉」等、様々なタイプがみられます。 焼土は建物の床面中央からやや東側に寄った位置からみつかっています。この時期の建物は、中央ではなく、壁側に偏った位置に炉がつくられる例もみられます。 今後はこの焼土がこの場所で火を焚いた痕か、どこかで焚いたものがこの場所に廃棄されたものなのか慎重に調査をすすめて判断していきたいと思います。

|

第17週(9月19日~9月22日)

発掘調査現地説明会を開催しました。

|

現地説明会の様子 (画像クリックで写真拡大) |

9月16日(土)に現地説明会を開催しました。合計で約80名に御参加いただき、現時点での第48次発掘調査の成果を説明しました。 また、9月15日(金)まで行っていた現場ガイド及び公開では、合計で約650名に御参加いただきました。今後の調査状況については、三内丸山遺跡のホームページで公開するほか、3月上旬に遺跡報告会で報告する予定です。 |

第16週(9月11日~9月15日)

1トレンチで竪穴建物跡の調査を行っています。

|

1トレンチで確認されている竪穴建物跡 (画像クリックで写真拡大) |

今年度の最も西側の調査区で竪穴建物跡の調査を行っています。 この竪穴建物跡は過去の調査で遺構の約半分がみつかっていました(破線部分)。 今後は柱穴の有無や、床等の調査を行います。 今年度に検出された部分(実践部分)からは縄文時代中期後葉(約4,800~4,400年前)の遺物が出土しています。 |

第15週(9月4日~9月8日)

炭化物が出土しました。

|

出土した炭化物の取り上げ状況 (画像クリックで写真拡大) |

縄文時代晩期の竪穴建物跡と考えられる遺構から炭化物が出土しました。出土した炭化物は自然科学分析試料となります。 遺構の年代を確かめる方法の一つとして「放射性炭素年代測定法」があります。動植物は呼吸や植物を摂取することにより、大気中の炭素14を体内に取り込みます。生命活動を終えると、体内に炭素14が供給されなくなり、体内の炭素14は減少していきます。その量が半分になる期間は約5,730年です。 炭化物に含まれる炭素14の量を測ることで樹木の伐採された年代が測定でき、その値から遺構の年代を推定することができます。 |

第14週(8月28日~9月1日)

4トレンチの遺構確認をしています。

|

出土した縄文時代後期前葉の壺破片 (画像クリックで写真拡大) |

今年度の調査区の東端に設定した4トレンチで遺構の検出作業を行っています。標高が低い上に土が厚く堆積しているため大変な作業です。 検出作業によって三内丸山遺跡が一番大きくなった頃よりも新しい時期である縄文時代後期前葉(約4,000年前)の土器が出土しています。 過去の調査でも、遺跡南東からは縄文時代後期の遺物が出土しており、周辺には後期の集落が存在する可能性があります。 |

第13週(8月21日~8月25日)

第1回発掘調査委員会を開催しました。

|

発掘調査委員会での現地指導の様子 (画像クリックで写真拡大) |

三内丸山遺跡の発掘調査の進め方について、専門家による検討を行うため、発掘調査委員会を8月24日に開催しました。 第1回目となる今回は、現在までに検出された遺構等について、三内丸山遺跡の性格を検討していくためにどのようなことを検討し、どのような調査を行うべきか、委員から御指導や御助言をいただきました。今後は委員会での検討内容を踏まえ、三内丸山遺跡の解明にむけて引き続き調査を行っていきます。 |

第12週(8月14日~8月18日)

火山灰が検出されました。

|

(画像クリックで写真拡大) |

2トレンチで、火山灰の堆積が確認されました。確認された火山灰は、その特徴から中国と北朝鮮の国境付近に存在する「白頭山」が946年に大噴火した際に降下した火山灰と考えられます。この火山灰は元々、北海道の苫小牧で確認されていましたが、白頭山が由来であることがわかったことから「白頭山苫小牧火山灰(B-Tm)」と呼称されており、北海道西側から東北地方一帯に堆積していることが確認されています。 発掘調査をしていると、しばしば平安時代の遺構等からB-Tmが検出されることがあります。 こういった火山灰の堆積は、土の年代を読み解く鍵となることか |

第11週(8月7日~8月10日)

ピットが検出されました。

|

(画像クリックで写真拡大) |

縄文時代晩期の遺構がみつかっている5トレンチの西側で、ピットが検出されました。ピットとは、建物の柱を据える小さな穴です。調査の結果、ピットの直径は約50㎝、深さは約80㎝の規模であることがわかりました。また、ピットの中に堆積している土の特徴から、縄文時代のものであることが考えられます。 みつかったピットは調査区内に1基だけですが、同じようなピットがおそらく調査区外に存在し、建物の一部を構成していたのかもしれません。 |

第10週(7月31日~8月4日)

溝跡が検出されました。

|

溝跡の検出状況 (画像クリックで写真拡大) |

6トレンチの北側で、溝跡が検出されました。 溝跡は写真にみられるように、直線的に伸び、途中で90度曲がって方向を変えています。溝の中に堆積している土の特徴から、古代以降につくられた可能性が考えられます。 今後、溝跡の精査を行い、時期や性格を明らかにしていきます。 |

第9週(7月24日~7月28日)

縄文体験「発掘をしてみよう」を実施しました。

|

発掘体験の様子 (画像クリックで写真拡大) |

三内丸山遺跡では、遺跡の価値や魅力、縄文文化に対する理解を深めることを目的として、毎年発掘体験を実施しています。参加者には、土の掘り方や発掘する際に気をつけること等を説明し実際に発掘調査で使用する道具を使って体験してもらいます。 参加者の皆さんは真剣な表情で発掘し、土器が出土すると驚きながらも丁寧に作業していました。 |

第8週(7月18日~7月21日)

遺物の注記

|

遺物カード(左)と注記された土器片(右) (画像クリックで写真拡大) |

前回に続き。室内作業の紹介をします。しっかり土汚れを洗い流したあとは、出土した場所を記す作業である「注記」を行います。 発掘調査現場で出土した遺物は、写真にあるように、遺物カードへ出土位置等の情報を記載して取り上げます。この遺物カードに記入された情報を遺物自体に書き込み、この情報を基にしながら遺物の復元作業を行います。 写真の土器片は、「三内丸山遺跡の第47次調査1トレンチの2Q-129区の第Ⅲ層」から出土したものであることが記されています。 |

第7週(7月10日~7月14日)

雨天時の作業

|

(画像クリックで写真拡大) |

雨天時は屋外での作業はできないため、室内で出土遺物を洗っています。発掘調査で出土した遺物は、ブラシ等を使って表面についた土を落としていきます。土器片の中には表面が風化して脆くなっているものもあるので、強くこすると文様が見えなくなってしまいます。軽く叩くようにして汚れを落としていくのがコツです。 |

第6週(7月3日~7月7日)

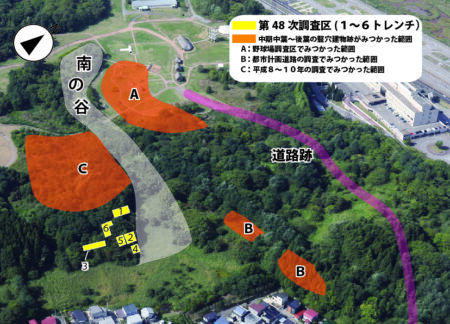

令和5年度の発掘調査地点

|

(画像クリックで写真拡大) |

第48次調査では、南地区でみつかった遺構の東側への分布状況について確認を進めています。 これまでの調査によって、南の谷を挟んで北側と南側で縄文時代中期中葉~後葉の遺構が発見されています。 今年度は遺構の広がりを確認するために6か所のトレンチを設定し調査を行っています。 |

第5週(6月26日~6月30日)

令和5年度発掘調査現場の公開がはじまります。

|

(画像クリックで写真拡大)

|

令和5年度の発掘調査は、南地区東側で実施しています。南地区では平成6年、8~10年に調査がおこなわれており、縄文時代中期中葉(約5,000年~4,800年前頃)の竪穴建物跡や貯蔵穴がみつかっています。今年度の調査は、周辺に広がる遺構の分布の把握を目的としています。 7月3日(月)からは、発掘調査現場の公開を行います。公開期間は7月3日(月)~9月15日(金)の9~12時、13時~16時30分)です。11時からは調査担当者による最新の調査状況のガイドも行います。詳しくは発掘調査現場公開のチラシをご覧ください。 |

第4週(6月19日~6月23日)

遺物が出土しました。

|

5トレンチでみつかった遺構とみられる黒色土範囲 (画像クリックで写真拡大) |

現在精査を行っている5トレンチで、遺構とみられる黒色土の広がりがみつかりました。黒色土は直径約1.5mの大きさで、平面形は円形で、縄文時代の貯蔵穴の可能性が考えられます。 黒色土の中からは縄文土器も出土しました。今後、この範囲を慎重に掘り下げ、精査していく予定です。

|

第3週(6月12日~6月16日)

遺物が出土しました。

|

|

土を掘り下げていくと、縄文時代と古代の遺物が出土しました。土器は三内丸山遺跡に大集落が築かれた縄文時代前期(5,900年前)、中期(5,300年前)の他、縄文時代後期(4,200年前)、晩期(3,00年前)と平安時代の土師器、須恵器なども出土しました。 第48次調査でも同時代の生活痕跡がみつかる可能性があります。 |

第2週(6月5日~6月9日)

遺構確認作業を行っています。

|

(画像クリックで写真拡大) |

今年度の発掘調査区の周辺では、過去の調査で縄文時代中期の竪穴建物跡や土坑墓等が発見されています。 発掘調査では一度にまとめて土を掘り下げる事はせず、周囲の土の色や混入物の特徴を見ながら移植ゴテ等を使って慎重に掘り下げていきます。 |

第1週(6月1日~6月2日)

第48次発掘調査を開始しました。

|

遺構確認作業の様子 (画像クリックで写真拡大) |

今年度の発掘調査は、南地区の東側で実施します。この周辺では過去の調査で竪穴建物の他、貯蔵穴やお墓がみつかっています。今回の調査は、この集落が東側へどのように広がるのかを確認します。 初日は調査環境の整備をした後に、遺構確認作業を行いました。 発掘調査現場は7月上旬~9月中旬にかけて、公開する予定です。 |

火山灰の堆積状況

火山灰の堆積状況

ピットの調査状況

ピットの調査状況